Pendant longtemps, vieillir en Afrique de l’Ouest signifiait atteindre à peine la soixantaine. Les conditions de vie, l’accès limité aux soins et les crises récurrentes réduisaient l’espérance de vie. Aujourd’hui pourtant, une révolution silencieuse est en marche : les populations vivent de plus en plus longtemps.

Cette transformation, que l’on appelle la révolution de la longévité, bouleverse nos sociétés. Discrète parce qu’elle ne fait pas la une des journaux, elle est pourtant profonde. Elle touche l’économie, la famille, la santé, la culture. Et elle appelle un changement radical de nos représentations.

1. Longévité : une réalité qui s’installe en Afrique

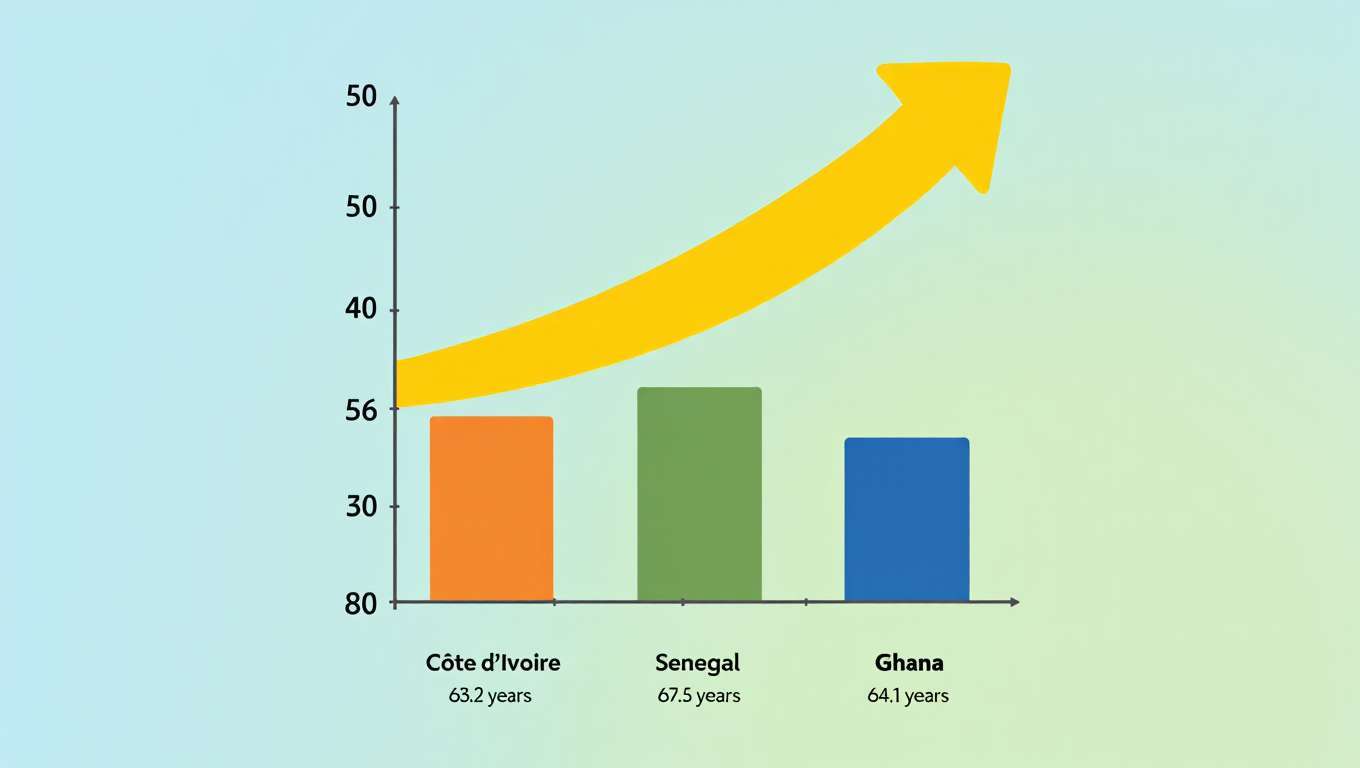

En Côte d’Ivoire, l’espérance de vie a gagné près de 10 ans depuis les années 1990, passant de 50 à environ 60 ans aujourd’hui. Dans certains pays de la sous-région comme le Sénégal ou le Ghana, elle dépasse déjà 65 ans.

Ces chiffres, encore modestes comparés à l’Europe ou l’Asie, marquent un progrès remarquable. Ils traduisent l’effet combiné :

- des avancées médicales (vaccinations, lutte contre certaines maladies infectieuses),

- d’une meilleure alimentation,

- d’une urbanisation qui facilite l’accès aux services.

Résultat : une génération entière va vivre plus longtemps que ses parents et grands-parents.

2. Une révolution silencieuse mais profonde

Pourquoi parler de révolution silencieuse ? Parce que la longévité transforme nos vies sans bruit, par petites touches, année après année. Mais ses implications sont immenses.

Quelques exemples :

- Nouvelles dépenses : les familles doivent prévoir non seulement pour l’éducation des enfants, mais aussi pour la santé des parents âgés.

- Carrière prolongée : certains aînés continuent à travailler, parfois par choix, souvent par nécessité.

- Transmission culturelle : les savoirs, les récits et la mémoire collective circulent plus longtemps.

La longévité ne se résume donc pas à « vivre plus ». Elle change notre rapport au temps, à la famille, au travail, à la société.

3. Des défis évidents à anticiper

Vivre plus longtemps pose aussi de nouveaux défis, particulièrement en Afrique de l’Ouest :

- Santé : comment gérer les maladies chroniques (diabète, hypertension, arthrose) qui augmentent avec l’âge ?

- Finances : sans systèmes de retraite solides, qui prendra en charge les besoins des aînés ?

- Habitat : les logements urbains sont souvent inadaptés aux personnes âgées dépendantes.

- Isolement : dans les grandes villes, les solidarités familiales se fragilisent, laissant certains aînés seuls.

Ces questions ne sont pas théoriques : elles se posent déjà dans de nombreuses familles.

4. Une chance unique pour l’Afrique

Mais cette révolution n’est pas qu’un défi : elle est aussi une opportunité. La longévité peut être une richesse si elle est accompagnée.

- Richesse culturelle : les aînés transmettent la langue, les contes, les rituels. Dans un monde globalisé, cette mémoire devient une ressource précieuse.

- Apprentissage intergénérationnel : les jeunes, confrontés à un marché du travail instable, peuvent recevoir divers savoir-faire .

- Économie de la longévité : comme nous l’avons vu avec la silver economy, de nouveaux services (santé, loisirs, alimentation, habitat) peuvent émerger et créer de l’emploi.

- Leadership sociétal : les aînés peuvent rester acteurs dans les débats publics, grâce à leur expérience et leur sagesse.

En d’autres termes, la longévité n’est pas seulement un coût : c’est un levier pour réinventer nos sociétés.

5. Une transformation du temps de vie

Avec la longévité, la vie ne se découpe plus en deux temps (jeunesse active puis vieillesse dépendante), mais en trois ou quatre phases.

- La jeunesse : formation, insertion.

- L’âge adulte actif : travail, parentalité.

- La maturité prolongée : une période où, même après 60 ans, beaucoup restent dynamiques, autonomes, capables de contribuer.

- La dépendance : qui peut arriver tardivement, parfois après 80 ans.

Ce nouveau découpage ouvre une question : comment valoriser cette « troisième phase de vie », trop souvent ignorée, mais riche de potentiel ?

6. Regards croisés : Afrique vs. reste du monde

Dans les pays occidentaux ou en Asie, cette révolution de la longévité est déjà bien entamée. Le Japon, par exemple, compte plus de 28 % de personnes âgées de plus de 65 ans. Des politiques spécifiques existent : maisons de retraite, mutuelles santé, villes adaptées.

En Afrique de l’Ouest, nous en sommes au début. Mais cela peut être une chance : nous avons l’opportunité de tirer les leçons des autres régions pour inventer des modèles adaptés à nos réalités. Plutôt que de copier des maisons de retraite coûteuses et parfois déconnectées, nous pouvons imaginer des clubs communautaires, des services intergénérationnels, des logements partagés.

7. La longévité, un changement de regard nécessaire

Au fond, la vraie révolution est peut-être culturelle. Vieillir n’est pas synonyme de s’éteindre. C’est entrer dans une nouvelle étape de vie qui peut être active, joyeuse, contributive.

Cela demande un changement de regard collectif :

- Dans les familles, arrêter de voir les aînés seulement comme « fragiles ».

- Dans les entreprises, reconnaître que des employés de 55 ans et plus peuvent être productifs et transmettre leur expérience.

- Dans les médias, donner une image positive de l’âge, loin des clichés de la fragilité ou de l’obsolescence.

Changer notre regard, c’est donner aux aînés la place qu’ils méritent dans la société : celle d’acteurs à part entière.

Le Club de Baly travaille à la valorisation des aînés

C’est dans ce contexte que le Club de Baly prend tout son sens. En créant des espaces où les aînés se rencontrent, s’épanouissent et partagent, le Club contribue à cette révolution silencieuse.

Ces initiatives montrent que la longévité n’est pas une menace, mais une chance de bâtir des sociétés plus solidaires, plus riches de diversité et plus humaines.

Conclusion : une révolution à embrasser

La longévité transforme nos sociétés africaines en profondeur. C’est une révolution silencieuse, mais irréversible. Elle nous oblige à repenser nos modèles familiaux, économiques et sociaux.

La question n’est pas de savoir si nous sommes prêts : la longévité est déjà là. La question est de savoir comment nous l’accompagnons. Allons-nous subir ce changement, ou en faire une force ?

La réponse dépend de notre capacité collective à valoriser chaque âge de la vie, à inventer de nouveaux modèles, et à regarder la longévité non comme une charge, mais comme une victoire.

Car après tout, n’est-ce pas une bonne nouvelle que nos parents, nos voisins, et bientôt nous-mêmes, puissions vivre plus longtemps ?